Schreibcoaching in freier Natur

Wer schreibt, wünscht sich natürlich einen wunderbaren Schreibflow, bei dem die Worte nur so fließen und möglichst rasch ein guter Text entsteht; das gilt für das Schreiben einer Dissertation oder Reportage genauso wie für das Schreiben von Romanen oder Lyrik.

Doch was lässt sich machen, wenn der Schreibflow ausbleibt, wenn die Worte nur zögerlich aufs Papier finden, sei es nun analog oder digital? Was tun, wenn die Worte sich nur zäh zu Sätzen oder Absätzen zusammenfinden und es endlos Zeit braucht, die oftmals nicht gegeben ist?

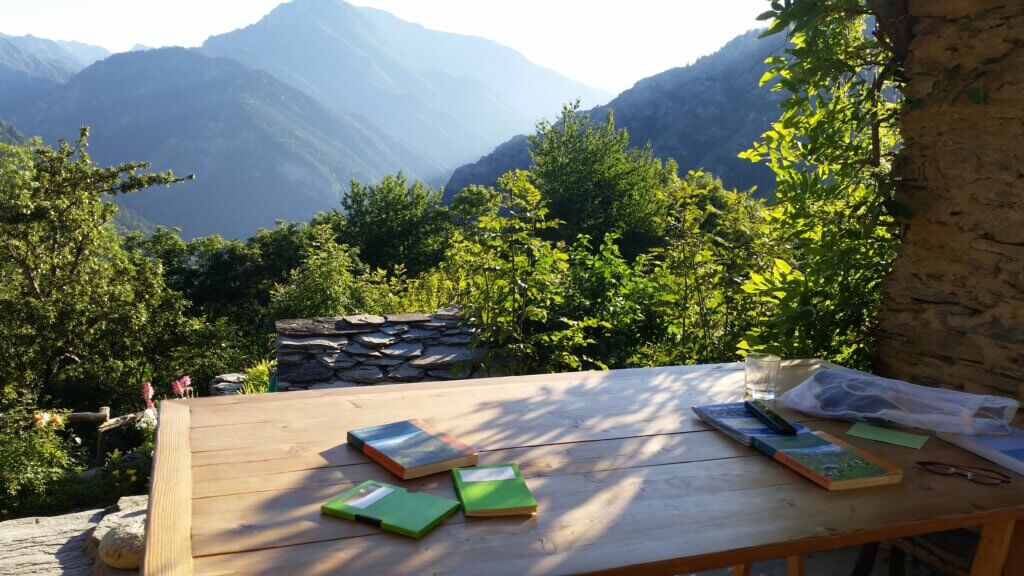

Wie wäre es dann mit einem Schreibcoaching in freier Natur – vielleicht sogar direkt an einem Fluss?

- Die Natur hilft uns durchzuatmen; frische Luft regt das Denken an.

- Wir erweitern unseren Horizont im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir entfernen uns von dem eng begrenzten Blick auf den Bildschirm; das eröffnet neue Perspektiven.

- In der Natur lässt sich die Informationsflut reduzieren; dadurch können wir uns wieder fokussieren.

- Wir sind langsamer unterwegs; das könnte der Muse gefallen.

Für mich ist das Schreiben in (fast) allen Phasen wertvoll, sei es in der kreativen Phase, in der ich Ideen brauche, sei es beim Strukturieren von Inhalten oder beim Überarbeiten.

Mein Schreibcoaching in freier Natur bietet dir die Möglichkeit, deine Schreibstrategie zu reflektieren, souveräner und leichter zu schreiben oder gar eine vorhandene Schreibblockade aufzulösen …

Hast du Interesse? Melde dich!

Ein Erstgespräch zur Klärung deines Anliegens ist immer kostenfrei.

Schreibcoaching in freier Natur Weiterlesen »